Interview Vol. 8 / 2019.02.01

次期国際協力大型ミッション

JUICEプレイヤーインタビュー

国立研究開発法人 情報通信研究機構

テラヘルツ研究センター 教授

テラヘルツ波はメリットがたくさん

笠井先生の現在のご研究

——第8回目は、JUICE-JAPANプロジェクトのサブミリ波分光計SWI開発チームの日本側代表研究者、

国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)テラヘルツ研究センターの笠井康子先生です。

笠井先生の普段のご研究についてお教えください

笠井氏: 私たちはサブミリ波分光計(SWI)という観測機器を開発しています。観測に用いる電磁波はテラヘルツ波という、光と電波の間に相当する、これまで比較的未開拓であった新たな周波数帯です。電波と比較して利用する周波数を高くすることでセンサーを小型化できるという利点を使って機器を開発しています。

テラヘルツ波とは

——観測に使う電磁波であるテラヘルツとはなんでしょうか?

笠井氏: どんな物体も、あなた自身も、それぞれの温度に応じた電磁波を放射しています。放射する電磁波の周波数は、温度によって決まります。みなさんの体温は36℃ぐらいなので、目には見えない電磁波(赤外線)を放射しています。太陽は6000Kぐらいなので、目に見える電磁波(可視光)を中心にした放射をしています。

——太陽の放射が6000Kということであれば、それは人間にどんな影響をもたらしているのでしょうか?

笠井氏: 目に見える電磁波のことを、普段私たちは「光」と呼んでいます。電磁波の周波数の違いは、人間の目には色の違いとして見えます。太陽光は太陽からの熱放射ですが、太陽の表面温度の6000Kぐらいでは緑色のところの放射量が多くなります。そして人間の目は、緑色を中心に、その周りの周波数の光が見えるようにできているのです。虹の7つの色は「赤橙黄緑青藍紫」で「緑」はちょうど真ん中にありますよね。そうなったのは、6000Kの太陽の光、つまり、緑色が多く含まれている光の下で進化したからだといわれています。

——地球上の植物が緑色なのも関係がありますか?

笠井氏:

関係ありますよ、我々は太陽から恩恵を受けているので、そういうふうになっているのでしょうね。もし、太陽の温度がもう少し高かったら、我々の目の感度の良いところは紫色だったかもしれないし、植物も紫色に見えているかもしれませんね。

話を戻しますが、地球は平均するとだいたい16℃ぐらいで、放射強度の中心は「赤外」といわれる目に見えない領域にあります。テラヘルツ(300GHz〜10THz程度)は電波と赤外線の間の領域の放射を指します。

人間の科学・工学の歴史は、電磁波の利用の歴史という側面もあります。携帯電話も電波を使っていますが、それらも最初は可視光、つまり、緑色の光を見る目、カメラみたいなものから技術が発展して、その後、電波を利用する状態へと移行しました。新しい周波数の電磁波を使えるようになると、これまでできなかったことができるようになります。

人類は、光の紫外線や赤外線や電波を使うようになりましたが、テラヘルツは電波と光の間の周波数なので使いづらいものでした。だから、人類未踏の周波数であると10年前ぐらいには言われてはいました。ですが、今では、国際宇宙ステーションに搭載された「SMILES」などで実績を重ねています。

——その、人類の難関ともいえるテラヘルツ波を使うメリットをお教えください。

笠井氏:

テラヘルツ波は、これまで探査に利用されてきたものにくらべて周波数の高い電波です。電波は周波数が高いほど、たくさんの情報を短い時間で送ることができます。携帯電話でも、だんだん高い周波数の電波を利用するようになって、それに伴って回線速度も速くなっていますね。

また、周波数が高いと波長が短くなるので、そのぶんアンテナなど全ての機器を小さく軽くできるという利点もあります。例えば、今使われている60GHzに比べて、600GHzになると、100分の1にアンテナの面積が小さくなります。それだけをとってみても、周波数が高ければ高いほど良いといえます。

それから、大気中の分子を測る時にも周波数が高ければ高いほど、分子のスペクトルの強度が強くなり、周波数の3乗に比例するので、検出がしやすくなります。メリットはたくさんあるのですが、まだまだ技術的に完成されていないので、そこを攻めてどこまでも、完成度を高めることを追求しています。

試作を重ねて高い精度に

アンテナ設計の難しさ

——先生はこれまでテラヘルツ探査でどのようなプロジェクトに携わってこられたのですか?

笠井氏:

いろんなプロジェクトに携わってはきましたが、テラヘルツ探査としては「SMILES」「SWI」「テレックスシリーズ」を手がけています。

これは情報通信研究機構 (NICT)のリモートセンシング観測の周波数をどのように開拓していくのかという話になるのですが、NICTと宇宙航空研究開発機構 (JAXA) が共同で開発した「超伝導サブミリ波リム放射サウンダ(SMILES)」(参考NICT側

・JAXA側)があります。これは、日本で初めてのサブミリ波の測器です。

SMILESでは、私はNICT側のリーダーを行なっていました。国際宇宙ステーションに設置し2010年まで活躍していたSMILESには、超高感度のセンサーが装備されていました。私たちは地球大気のオゾン層破壊のメカニズムを研究することで、人類の多くが居住する中緯度や赤道域におけるオゾン破壊量を見積もることができ、オゾン層が破壊されてから回復するまでの時期予測の精度向上に貢献することができました。

この経験を惑星探査用小型サブミリ波観測器の開発に繋げようとしていたときに、SWIの開発に参加することになったのです。また、惑星探査としては、日本独自の

火星マイクロテラヘルツ探査機

(Terex-1)を開発中で2022年に打上げて火星探査を行う計画が進行中です。

——SMILESとJUICEでは、載せる機器の違いはありますか?

笠井氏: まず、大きさが違います。SMILESでは感度を優先したので500kgもありました。大きさも大人がすんなり入れるぐらいに、すごく大きいですね。JUICEの現時点では13kgぐらいにしましたが、ESAからもっと減らせないかと要求がきています。火星探査機では10kg以下で作る計画になっています。

——今回のJUICEのSWI開発では、日本はどういう役割を担っているのですか?

笠井氏:

SWIの開発で日本が担当しているのは、アンテナと駆動系のアクチュエータの開発です。

このアンテナの開発がすごく難しいのです。アンテナは口径30cm弱で、普通に作ると結構重くなってしまうのですが、探査機を遠い木星まで持っていくには、極限まで軽く作る必要があります。一方、木星に行くには、いったん反対方向の金星まで行って、そこで金星の重力を使って宇宙船を加速するスイングバイという手法を使います。太陽系で(太陽を除いて)一番熱い金星のそばを通ってから、今度は、一番寒い木星に向かうわけですから、その温度変化でアンテナが伸縮したりすると困ります。なので、いかに丈夫に作るかも大事になります。

でも普通は、軽くすると壊れやすくなりますよね。両方の要求が大きく矛盾してしまうのですが、そういった極限の環境に耐えるアンテナを作るのが私たちの使命です。さらに、周波数が高くなると、アンテナの表面は鏡のように高精度で磨かなければならないので、それも難しいところですね。

プロジェクトの進め方

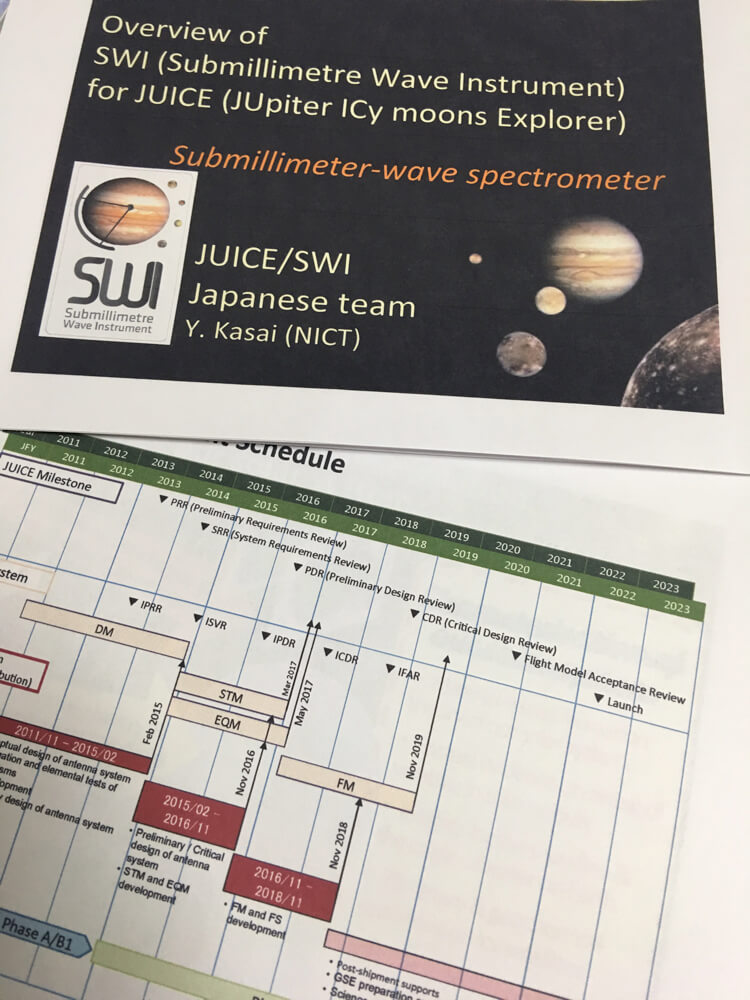

——スケジュール的にはどのように進められていくのでしょうか。

笠井氏:

2018年に打ち上げ用のアンテナなどをドイツに送り、ドイツでスウェーデン・フランスが作った部品を組み合わせ、ESAに送ります。ESAではその他のセンサーもまとめて衛星に組み込んでいき、2022年に打ち上げます。

ESAの公開資料にRedbook(英語、PDF)がありますから、ぜひご覧になってください。ESAの大方針~各測器にわかれて書かれています。各測器は国際協力で作り、一部を日本が担当しています。全ミッション共通です。2014年のものですので、時間が経って変わっていることもありますが、皆さんご覧になるとおもしろいかもしれませんね。

——そうですね、過程がわかると、興味も大きくなります。

笠井氏:

ロケットを打ち上げたあとに、宇宙で機器の修理をするわけにはいかないので、絶対に失敗してはいけないという大前提でテストにテストを重ねて作っていくのですが、一個一個の小さな部品が「宇宙品」という取り扱いになり、そこにいくまでに、いくつもの段階があります。

最初はブレッドボードモデル(BBM)といって、ブレッドボード(パンこね台)の上で生地をこねるように、あれこれ考えて、あっちを足してみたり、こっちを引いてみたり、いろいろ試作を繰り返す段階です。

その次に、エンジニアリングモデル(EM)といって、電気的特性などを調べたりしていく段階があります。この段階で、実機に近い形になります。

そして、プロトタイプモデル(PM)、プリフライトモデル(PFM)、フライトモデル(FM)と進んでいきます。ミッションの特性によっては、その間にクオリフィケイションモデル(QM)などを加えることもありますが、だいたいこういう形で進め、段階ごとに精度を高めていきます。

さらに、フライトスペアというのも用意します。飛ばしているときに事故が発生したと仮定して、エンジンが止まっている状態のフライトスペアで試験をして、原因を究明していくわけです。

——試験に試験を重ね、工夫に工夫を重ねて想いが詰められていくのですね。興味深いです。

宇宙大航海時代の幕を開く

JUICEプロジェクトの目標

——JUICEにおける科学目標を教えてください。

笠井氏:

他の先生のインタビューと重複する答えになってしまうところもありますが、氷衛星のガニメデ、エウロパ、カリストのハビタリティ(生命が存在可能な条件)の探査です。それぞれの衛星の大気構造や地表面の状態などを調べることです。

氷衛星では、海の中にあるプルーム(宇宙空間への海水の噴泉)で大気ができていると言われています。そこでまず、大気中に「どのような物質があるのか」を測ると共に、水蒸気や酸素などの同位体を計測することで「それらの物質がどこから来たのか、どこに行ったのか」を推定します。地表面については、ドロドロなのか、氷が融けているのか、凍っているのか、そういう状態を調べます。そしてさらに、ガニメデ・エウロパ・カリスト、それぞれの氷衛星の違いを研究していきます。最後にこれらを総合して、氷衛星に生命が存在できる可能性があるかどうかを考えよう、というものです。

それから、巨大惑星系の典型としての木星系システムの探査です。木星大気の風速場や大気組成、3次元構造の理解、イオの大気のリモートセンシング観測を行います。

木星は、これまで大気の上層部(熱圏)と下層部(対流圏)はよく観測されていたのですが、真中のあたりの成層圏についてはあまり情報がなく、そのせいで木星全体をシステムとして議論するのが難しかったのです。今回、木星大気、成層圏における風の速度を直接測ることで、木星の大気全体の動きの構造を知ることができるようになります。

これらの研究を行うために、木星成層圏GCM(グローバルサーキュレーションモデル)の開発やデータの解析をしたり、大気の状態を知るための放射の伝達モデルの開発、測器の開発を総合的に進めています。

——では、機器開発だけでなく、サイエンスも大きく関わられているのですね。

笠井氏: 日本側のとりまとめです。サイエンスをやっているチーム、データ解析をやっているチーム、測器開発をやっているチームがあって、私は、それらのチーム全体をまとめています。サイエンスはJUICE全体で協力してやっていますし、データ解析は国内外で協力してやっています。私が東工大や筑波大の教授を併任しているのもあり、チームにはそれらの大学の学生も入っています。

——JUICEからお声がかかったきっかけはなんでしょうか。

笠井氏:

テラヘルツ波を使った探査は元々ものすごく最先端なので、こういう技術を持っている人が少ないというのもあり、研究者同士の交流が活発です。私たちはこれまでも、米国やドイツやスウェーデンやスイスなど、世界中の研究者と協力しながら、各国の提案書を共同で出してきました。

JUICEに提案を出す前は、米国のNASAに火星の提案を出したのですが、それは残念ながら採択されませんでした。日本にも提案をしていました。そして今回、EUのJUICEに提案したら採択された、というわけです。

——どのプロジェクトにも世界から同じメンバーが集まる感じなのですか?

笠井氏: テラヘルツ波は特に研究している人が少なく、コミュニティが小さいというのもありますし、世界中でテラヘルツ分光器を作る研究者がチームになってやっていくという状況なので、自然と同じメンバーになるというのはあると思います。しかし、プロジェクトの特性がそれぞれなので、一概にそうとは言えないというところもありますね。

——海外と国内の違いを感じたりはしますか?研究をやりやすい組織形態の理想はありますか?

笠井氏: アメリカではNASAが国内全ての宇宙機関を代表しているのですが、日本にはそういう機関がない、という違いはあるでしょうね。日本ではJAXAが一番大きいのですが、NICTの中にも宇宙の研究をやっている人がいますし、産業技術総合研究所や理化学研究所にもいます。政府の中にも、日本版NASAを作った方がいいのでは?という意見はあります。最近は元気なベンチャー企業さんも増えてきており、地球近傍宇宙における電波の割当申請など国際調整が必要な場面で、JAXAに負担のかからない新たなしくみが必要かもしれません。

宇宙方面への興味のきっかけ、幼少の頃

——笠井先生が宇宙に関わられた最初のきっかけはなんだったのでしょうか。

笠井氏: 博士号取得は東工大でしたね、国立天文台の野辺山宇宙電波観測所で観測をし、マイクロ波で宇宙を観測していました。スペクトルをとって暗黒星雲や赤色巨星の中の分子を観測して、それらの挙動を調べるといったことです。宇宙ですと地球の環境と違って特殊(実際のところ宇宙のほうが普遍的かもしれませんが)なので、地球には無いような分子があります。炭素が長く一列につながっている、炭素鎖分子を発見したりしました。

——さらに遡り幼少のころ、プライベートについてお聞かせください。

笠井氏: いつも聞かれるのですが、私はいつも今が一番楽しくて、あまり子供の頃のことは覚えていないので、思い出そうとして困っています。小さい頃にキュウリが好き(笑)だったのは覚えています。地球儀を眺めて大陸の形が噛み合うのを見ながら、「昔は地球は小さかったのだけれど、大きくなって陸地が割れたのかなあ」などと想像したりしていました。

——かしこまりました、では読者の方にキュウリ(笑)以外の、笠井先生ご自身から受ける印象「未来」という課題でメッセージをお願いいたします。

読者へのメッセージ

笠井氏:

コロンブスが新大陸を探しに行った頃、彼らは、まさかいまのように飛行機で地球上どこでも行けるとは思ってなかったでしょう。ですが、あれはたった500年前のお話です。今、同じことが宇宙で起きようとしていて、宇宙、なかでも地球や月や火星のような「地球近傍宇宙」は、人間の活動圏になっていく時代がきています。コロンブスが大西洋に飛び出したように、私たちが地球から飛び出す時代が目の前にきています。

エネルギーを宇宙で自給自足できるように、火星などで水を探しています。水があれば、酸素と水素を作り、それらをエネルギー源にすることができます。月の上で無人の自律的工場が出来たり、洞穴の中で植物を育てたり、また、月から火星に向かったりできる時代が来ようとしています。

今の小学生が大人になるころには、こういうことが普通になっているかもしれませんね。みなさん、まだ見ぬ世界があることを恐れず、宇宙へ、未来へ、飛び出してみてください。

取材:Nyan&Co. 西川